(社)テクニカルコミュニケーター協会主催(8月28日) 「AI時代の文章~あいまいさに逃げない日本語ライティング~」

当協会の理事であり東洋大名誉教授の山田肇氏とYAMAGATA(株)川越智子氏による解説とディスカッションを公開しました

日本語は普段何気なく使われている上で、大変あいまいな表現が多い。特に会話でそれが顕著である。しかし、あいまいであってはならないはずの実用文などでもあいまい表現が見られる。そもそも、なぜ日本ではあいまいな表現が多く見られるのか。その要因の1つとして単一言語の島国であるという社会的要因について説明した。

前後関係・状況・背景などの全体的なつながりを互いに理解しているのであいまいに表現しても通じる、という「ハイコンテキスト」が日本の風土だった。しかし、国際化が進み、またAIが利用される時代には「ローコンテキスト」、すなわち、あいまいさを避け明確に伝えるコミュニケーションが求められる。川越氏は「ハイコンテキスト」と「ローコンテキスト」をキーワードに、テクニカルライティングにおける留意点を説明した。

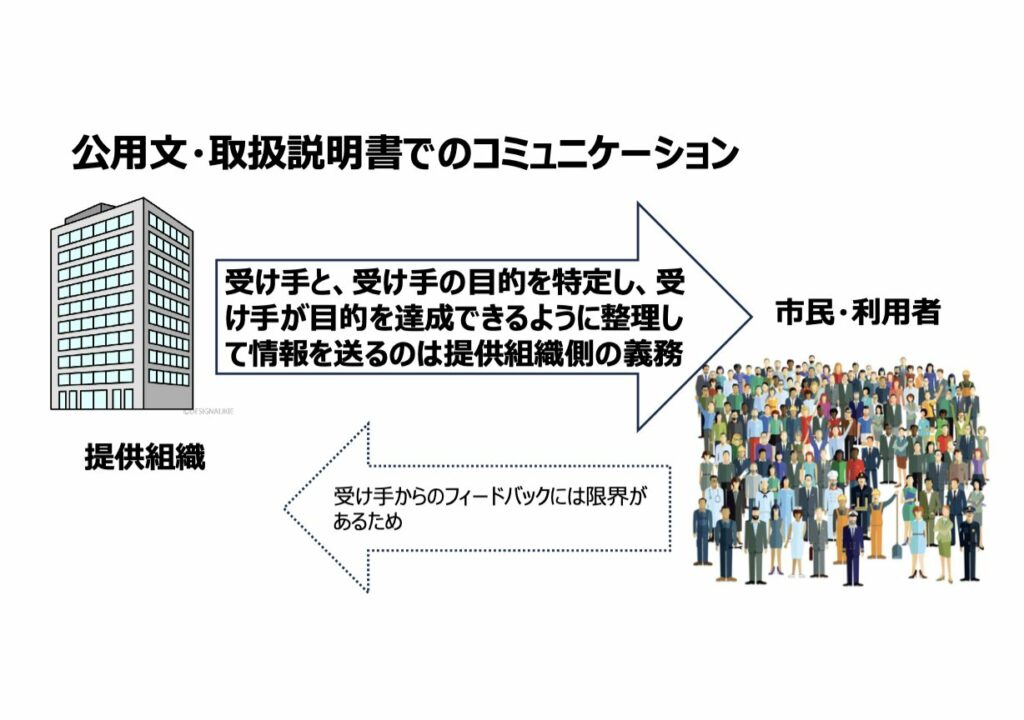

山田氏は、受け手である国民・消費者からのフィードバックの機会が限られるので、公用文や取扱説明書は国民・消費者が理解できるように明確に記述する必要があると、図を用いて説明した。

化学物質の輸出に関わる冤罪事件は規制基準の表現があいまいだったので起きたといわれている。コンビニでの店内調理品の賞味期限の偽装は、店内調理マニュアルに「賞味期限シールを速やかに貼付する」と書かれていたのが原因だったと報道されている。表現のあいまいさは国民・消費者の理解を妨げるだけでなく、このような事件の原因にもなる。

パネルを通じて、両氏はAI時代においてあいまいな表現をなくす必要性を訴えた。