万博会場で実施された国際標準化フォーラムで、パネル2「ウェルビーイングと標準化」のモデレータを務めた。

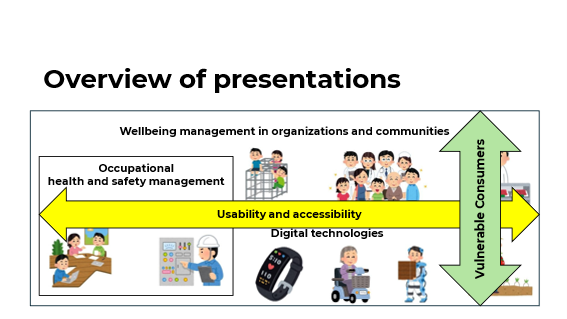

パネリストは上の図に示す各分野での国際標準化の動向について説明した。健康・安全とウェルビーイングに関わる標準化のきっかけは職場での健康安全(Occupational health and safety management)である。メンタルヘルスに関わる標準も含め今では世界各国で利用されている。

しかし、職場に所属しない人々も大勢いる。子供たち、商店主、農業従事者や高齢者など。それらの人々も含め、地域と組織でのウェルビーイングマネジメントの共通原理を示す国際標準(Wellbeing management in organizations and communities)が誕生した。また、急速に発展しているデジタル(Digital Technologies)は、スマートウォッチでの心拍数測定のように、ウェルビーイングを高めるのに利用できる。

忘れてならないのは、ウェルビーイングを高めるサービスや製品が対象者に使いやすいこと。障害を持つ人々などが排除されないこと(Usability and accessibility)。一方で、よく理解できないままに高額のサービスや製品を購入してしまう消費者もいる。サービス提供者に消費者の脆弱性に対応するように求める国際標準(Vulnerable Consumers)も誕生している。

これらの国際標準が実際にどのように利用されているか、モデレータとして質問した。五人のパネリストは実例を紹介したが、普及への努力がもっと必要なことも明らかになった。フォーラムに参加していたISO会長、IEC会長にも意見を求めたが、関連組織(政府や企業、NPOなど)を巻き込んだワークショップを開催するなど、一層の普及努力が必要という意見だった。そこで下の図を示して、パネルの結論「Let ISO and IEC facilitate promotion activities(ISOとIECによる普及活動をもっと活発にしよう)」とした。

パネルを通じて、プレインランゲージの必要性に気づかされた。「TC 12のSC 3で開発されたIS 45678」というようにむやみに番号を話すパネリストもいた。12番目の技術委員会(TC)の3番目の下部組織(分科委員会、SC)で開発された45678という番号が振られた国際標準(IS)という意味だが、番号だけでは聴衆には理解できない。

聴衆が標準化関係者に限られる内部調整の会議であればよいのだが、このフォーラムは広く一般の方々に国際標準化の動向と価値を訴えるものであった。だからこそ、聴衆に理解できるように話をする必要があった。番号だらけのパネリストをどう補ったらよいか。これを考えながらモデレータの役割を果たさなければならなかった。

プレインランゲージについても普及活動が求められると痛感した。